電気試験所の偉業と平磯出張所<2>

〜電気試験所の創立と無線電信研究の事始め〜

放電火花間隙

(実物所蔵・写真提供:郵政博物館)

最初期の無線電信機において使用された、高周波電流を発生させるための道具。

電気試験所の偉業と平磯出張所<2>〜電気試験所の創立と無線電信研究の事始め〜滝澤 修

|

放電火花間隙 (実物所蔵・写真提供:郵政博物館) 最初期の無線電信機において使用された、高周波電流を発生させるための道具。 |

2018年は明治維新から150年にあたる。有線電信は幕末にペリーによって日本にもたらされ、明治維新の頃には諸外国では既に実用化していた。従って有線電信に関して日本は、実用化された技術を輸入して国産化し、普及させればよかった。明治維新から間もない1871年(明治4年)には、デンマーク王国のGreat Northern Telegraph(大北電信会社)により、長崎から上海およびウラジオストク間の国際海底電信ケーブルが、早くも開通していた。

それに対して無線電信は、1890年代(明治20〜30年代)に入ってから世界各国で実用化に向けた研究開発が始められた。既に開国していた日本は、無線電信の研究で世界と同時進行で研究開発を進めることになった。それは若い日本にとっては困難な道であったのと同時に、世界に先駆けた研究成果を出せるチャンスでもあった。

本号では、1891年に電気試験所が創立し、1897年頃にマルコーニ式無線電信の成功の報に接して日本でいち早く研究に着手、そして海軍における実用化に果たした役割などについて紹介する。

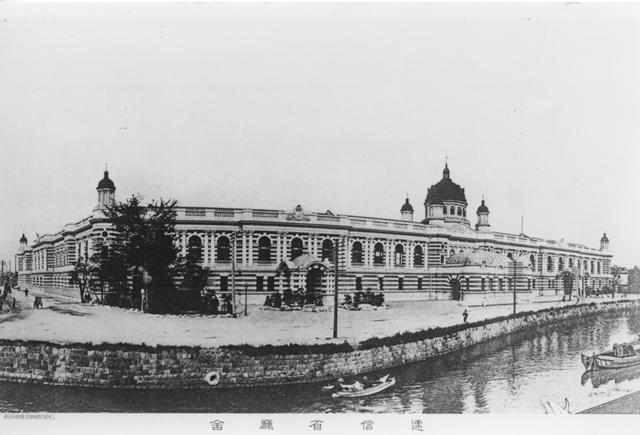

明治維新から20年ほど経つと、文明開化が進み、電気技術の急速な進歩・普及が進んだ。1885年(明治18年)に海運・陸運・鉄道・電気・通信を幅広く所管する逓信省が発足し、1890年(明治23年)には同省により東京―横浜間で電話サービスが始まった。初代逓信大臣だった榎本武揚を会長に据えて「電気学会」が発足したのも、この頃であった。そのような時勢の中で1891年(明治24年)に、「電気試験所」が、逓信省電務局に所属する一分課として創設された(写真1)。

写真1 東京湾岸の小挽町にあった逓信省

(写真提供:郵政博物館)

電気試験所はこの敷地内にあった。跡地は現在、銀座郵便局になっている。

送受信装置間を電線で結ぶことなく電気的に情報を伝える、すなわち無線通信は、電波が使われる以前にも、両端を接地した架空電線に電流を流し、大地や川を導体として、離れた場所の架空電線に信号を送る「導電式」や、送受信装置それぞれに設けた架空電線間の誘電作用により信号を送る「誘電式」などが試みられていた。日本無線史(第1巻p.1、第3巻p.1)などによると、わが国では1885年(明治18年)に志田林三郎博士が、導電式による無線電信の実験を、東京の隅田川の両岸において行ったという[1][2][3]。両方式は送受信装置が大がかりでありながら通信距離が短く実用には適さなかったため、電波による無線電信の登場により顧みられなくなった。但し誘電式については、非接触型ICカードに代表される、現代社会に欠かせない近傍無線技術として、後に復活することになる。

明治維新の4年前である1864年にマクスウェルにより電磁波の存在が理論的に提唱され、1888年(明治21年)にヘルツにより電波の存在が実験的に証明された。発見された電波を情報の伝送つまり通信に応用しようと、世界各国が動き出した。

ここで、わが国において電波式の無線電信の研究が、いつ始まったのか、少し詳しく考察してみる。日本無線史(第1巻p.2、第3巻p.16)によると、1896年(明治29年)10月に、逓信省の航路標識所長であった石橋絢彦が、電気試験所長の浅野応輔に対して、外国雑誌に掲載された電波式無線電信発明の記事を知らせ、浅野が部下の松代松之助に調査研究を命じたことをもって、わが国の無線電信の研究が始まったとされている [1] [2]。また逓信省の50年史には、1896年に逓信省に「無線電信研究部」が設けられたことが記載されている[4]。NICTは、この無線電信研究部が設置された1896年10月を、自らの歴史の始まりと位置づけている。しかしまず、1896年当時の電気試験所は、逓信省の通信局に所属する一分課に過ぎず、所内には部はおろか係も設置されていなかったとされている(日本無線史第3巻p.13)[2]ので、その時代に研究部という組織が設置されたとは考えにくい(注1)。電気試験所を受け継いだ電総研の100年史[5]には、「無線電信研究部の設置」には触れられておらず、1896年の項目には、「電気試験所で無線通信の研究を開始する。」とあるだけである(初めて係が設けられたのは1897年設置の監督係からとされる)。一方、同資料では、翌年の1897年(明治30年)の項目に、「松代松之助によると、マルコーニが無線電信を発明したことを書いた外国雑誌がわが国に到着し、浅野所長に無線電信に関する調査および研究を命じられる。」とあり、1896年に研究を命じられたという日本無線史の記述と符合しない。

マルコーニは1896年2月に渡英し、6月2日に特許出願後、マルコーニの支援者であるプリースが12月12日に講演と実演を行い、大評判になったことが、工学雑誌Electricianの12月18日号に掲載されたことで、世界的に報道されることとなった[3]。それに先んじて、石橋所長が同年10月に目にして浅野所長に知らせたという外国雑誌が何であったのかは不明だが(注2)、その記事がマルコーニ式無線電信を紹介した記事であったという確証はない。確実なことは、その翌年、Electricianの1897年6月11日号に、プリースの講演録が掲載され、それが船便で日本に届いた時から研究が本格化したことである[3](注3)。以上の通り、筆者が調べた限りでは、1896年10月に無線電信研究部なるものが設けられて、無線電信の研究が開始されたことについて、具体性をもった裏づけはとれなかった。日本無線史第3巻p.2 [2]にあるように、わが国において電波式の無線電信の研究が実質的に始まった年は、1897年(明治30年)とみなすのが妥当ではないだろうか。

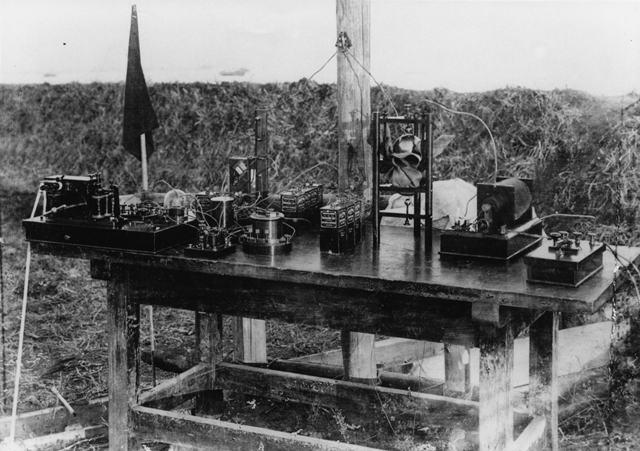

その後、松代は1897年から98年にかけて、電気試験所の至近である東京湾岸で、陸同士あるいは陸と船との間で無線電信の実験を繰り返し、少しずつ到達距離を伸ばしていった(写真2)が、その時期の実験の年月日と場所についても、符合しない文献が多い。まえさきひろし氏は、当時の文献や新聞記事に直接あたって、その不整合を詳細に調べて整理し、自らのウェブサイト上で公開しているので、参考にされたい[6]。また、この頃の松代松之助による講演録が、1898年(明治31年)8月の電気学会雑誌に掲載され、オンラインで読むことができる[7]。

日本無線史は、終戦直後に旧軍組織が解体された際に、軍事機密が解除され、記録が紛失しないうちに関係者を総動員して、当時の電波監理委員会(注4)によって編纂されたもので、明治から昭和20年代前半までの我が国の産官学軍による電波技術史が網羅されている。そのため後世の多くの文献の引用元になっているが、不整合な記述が散見されるため、注意が必要である。

写真2 東京湾岸で行われた無線電信公開実験の装置

(写真提供:郵政博物館)

口絵写真と同じ放電火花間隙が中央に見える。

撮影は1898年(明治31年)12月17日、場所は月島海岸か?

前章で述べたプリースの公開実験は、年が明けた1897年1月に、英国の新聞紙上で報道され、軍艦建造のために英国駐在中だった日本海軍関係者が、いち早くその記事に着目した。海軍は、離れた艦船間の連絡に、無線電信のような技術が不可欠であることから、逓信省以上に関心を寄せたのは当然であろう。マルコーニ製無線電信機の法外な価格に調達を断念した海軍は、人材を集めて自ら無線電信機を開発することにした。1900年(明治33年)に無線電信調査委員会を設け、電気試験所の松代や、仙台の第2高等学校(現・東北大学)で独自に無線電信の研究を進めていた木村駿吉らを、委員に抜擢して、調査研究を進めた。同年には松代の主導により、さっそく海軍として最初の通信実験を行っている。翌1901年(明治34年)に実用的な三四式無線電信機を完成したのを機に委員会は解散し、松代が逓信省に戻った後は、海軍教授に就任した木村が主導して研究開発を継続した。1903年(明治36年)に三六式無線電信機を完成し、翌年には全艦船に装備した。おりしも勃発した日露戦争において、三六式はその威力を発揮し、日本海海戦においてロシアのバルチック艦隊を撃破する重要な役割を果たしたことは、よく知られている。

木村が主導開発した三六式無線電信機は、送信機は火花式、受信機はコヒーラ検波器を使用し、安中電機製作所(現・アンリツ)が国産化に成功したインダクションコイルを搭載していた。実物は現存しないが、木村が後に製作させたというレプリカの一つが、日本海海戦の旗艦で現在は記念艦として神奈川県横須賀市で公開されている「三笠」に展示されている。

木村は後に、現在の日本無線(JRC)の創業者の一人になる(連載第4回において紹介予定)。

三六式無線電信機に使用されていたコヒーラ検波器は、マルコーニによる最初の実用的無線電信機や、松代が研究開発していたわが国最初期の無線電信機にも使用され、鉱石検波器(連載第3回において紹介予定)が登場するまでは、受信機の心臓部であった。

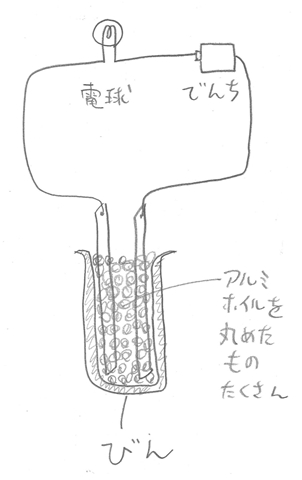

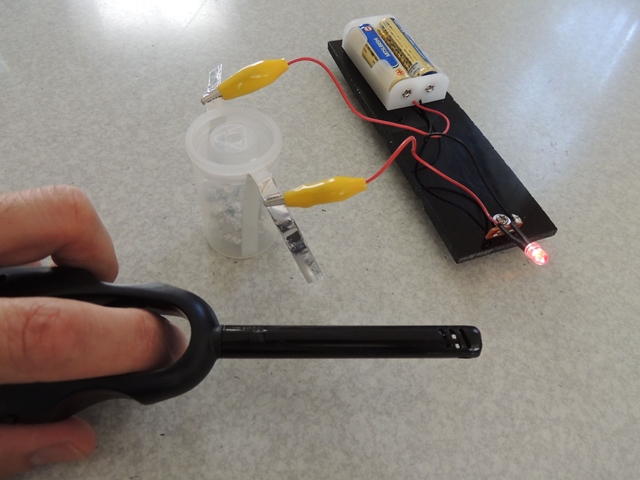

コヒーラ(cohere:密着の意)検波器は、金属粉をガラス管に詰めて電極ではさみ、電線を外に出した構造であった。通常は電極間が絶縁状態になっているものの、高周波をキャッチすると金属粉の接触面に絶縁破壊が起きて電極間が通電する仕組みになっている。但し一度通電すると電波が止まっても通電したままになるため、ガラス管に衝撃を与えて金属粉同士の接触状態を変えることで、元の絶縁状態に戻す機構が、合わせて必要であった。

コヒーラ検波器は、家庭用品の組み合わせでもその現象を再現できる(図1)。金属粉の代わりとして、丸めたアルミホイルを写真フィルムケースなどの筒に入れ、筒の両端から出した端子を、乾電池とLEDに直列につなぐ。火花式送信機の代わりに、電子ライターの点火用放電を使う。

筒のそば、あるいは回路の電線の近くで火花を発生させると、それまで消えていたLEDが点灯し、電波をキャッチしたことが示される。筒を叩くと消灯する。

|

|

| 図1 コヒーラ検波器の再現セット | |

東京・小挽町の逓信省内にあった電気試験所本部は、1923年(大正12年)9月1日の関東大震災により大きな被害を受け、設備や資料のほとんどを焼失した(写真3)。電気試験所は1914年(大正3年)に大阪出張所を、続いて1915年(大正4年)に平磯出張所(茨城県)を設けていたため、震災前の資料はそれらの出張所に分散して残っていたが、大阪出張所も1945年(昭和20年)の空襲により焼失したため、平磯出張所(後のNICT平磯太陽観測施設)に伝わる資料が、震災前の電気試験所から受け継がれた数少ない資料として、今日まで残っている。

写真3 関東大震災により木挽町から五反田に移った後の電気試験所本部

1941年(昭和16年)「電気試験所創立50周年記念式典写真帖」(NICT所蔵)より

この建物は戦後、弱電を所掌することになった逓信省電気通信研究所に受け継がれ、武蔵野市内の旧中島飛行機工場跡(現・NTT武蔵野研究開発センタ)に移転するまで使用されていた。跡地には現在、NTT関東病院が所在している。

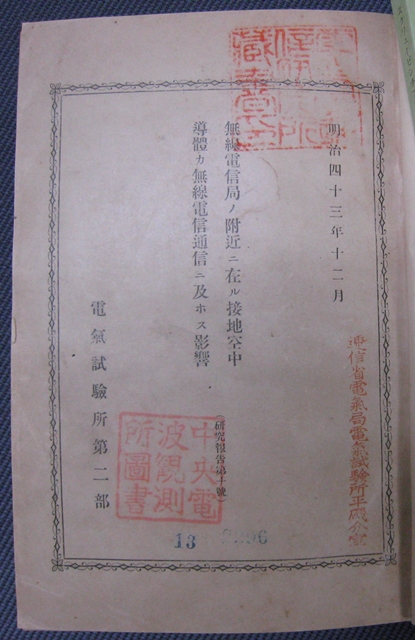

写真4は、平磯出張所を経て現在はNICT本部図書室に所蔵されている、明治末から大正初期の電気試験所第2部(電信電話)の研究報告の一例である。表紙には平磯出張所の開設当時の名称であった「逓信省電気局電気試験所平磯分室」の蔵書印が押されている。

写真4 電気試験所第2部(電信電話)の研究報告の一例

1910年(明治43年)12月(NICT所蔵)

右端に「逓信省電気局電気試験所平磯分室」とある。

蔵書印にある「中央電波観測所」は、電波監理委員会(注4)の付属施設であった。

今回は、電気試験所の創立と無線電信研究の事始めを中心に紹介した。次回は、電気試験所技師・鳥潟右一の業績を軸にして、電気試験所における鉱石検波器の研究と、世界初の実用無線電話機「TYK式無線電話機」を中心に紹介する予定である。

(注1)無線電信研究部は電気試験所でなく逓信省本体に設置された部署であった可能性はあるが、研究を行う部署を電気試験所以外に別途設けたとは考えにくい。但し同部が、官制に則った組織でない省内研究会のような存在であった可能性はある。

(注2)近刊の専門雑誌[8]によると、石橋所長が読んで指摘したのはElectricianであったとのことである。

(注3)「無線百話」では、1897年6月11日号のElectricianを、石橋所長が浅野所長に知らせた外国雑誌としているが、そうすると松代に無線電信の研究を命じて研究が始まったのも1897年ということになる。

(注4)電波監理委員会

米国のFCC(連邦通信委員会)にならって占領下の日本に設置されていた、電波監理を行うための行政委員会。戦前の無線電信法(連載第4回において紹介予定)に代わって1950年(昭和25年)6月1日(現・電波の日)に制定された「電波三法」は、電波法、放送法、電波監理委員会設置法の3法を指す。同委員会は、講和条約が調印されて日本が独立を回復した1952年(昭和27年)に、電波監理業務が郵政省に移されたのに伴い廃止され、短命に終わったが、民放ラジオ放送の免許や、NHKに先んじた民放テレビ(日本テレビ)への予備免許など、わが国の戦後の放送事業の枠組みを作った足跡を残している[9]。初代委員長は、俳人・富安風生として知られる富安謙次元逓信次官が務めた。NICTはその前身として、1948年に電気試験所が強電と弱電に分割された後、1952年に郵政省電波研究所が発足するまでの間、同委員会に付属する電波観測所だった時期がある(写真4)。

| ←<1>すべての電波技術はここから始まった | <3>鉱石検波器から世界初の実用無線電話へ→ |