電気試験所の偉業と平磯出張所<3>

〜鉱石検波器から世界初の実用無線電話へ〜

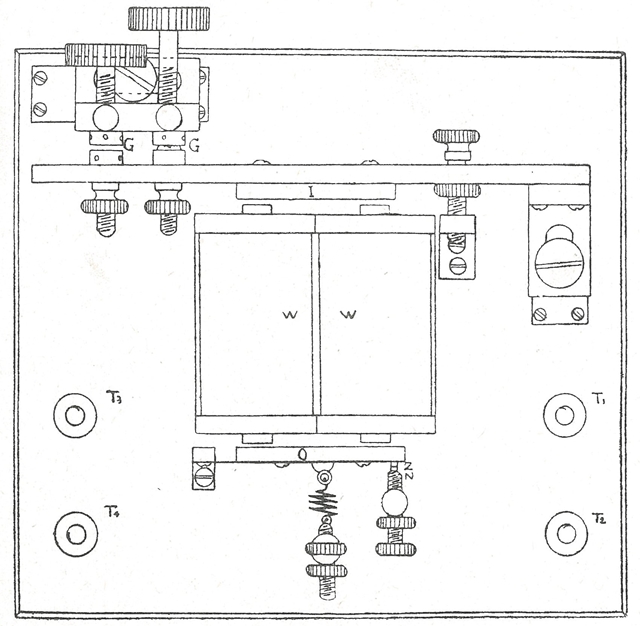

鳥潟右一が製作した鉱石検波器

(実物所蔵・写真提供:郵政博物館)

電気試験所の偉業と平磯出張所<3>〜鉱石検波器から世界初の実用無線電話へ〜滝澤 修

|

鳥潟右一が製作した鉱石検波器 (実物所蔵・写真提供:郵政博物館) |

東日本大震災が発生して7年になる。同震災からさかのぼること78年前の1933年(昭和8年)3月3日未明にも、ほぼ同じ地域で「昭和三陸地震」が発生し、東北地方の沿岸に甚大な津波被害がもたらされた。岩手県の田老町に大規模な防潮堤が構築されるきっかけになったこの地震に際して、茨城県の太平洋沿岸にあった電気試験所平磯出張所の中井友三所長は、地震に伴う発光現象を観測したとの報告を、中央気象台の藤原技師に送り、同台の刊行物[1]に紹介されている。

その昭和三陸地震からさらに10年前の1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災では、東京の電気試験所本部は火災により、移転を余儀なくされるほどの甚大な被害を受けた。当時の電気試験所事務報告[2]には、震災時の平磯出張所の対応について、「当所は応援の一助たらんとして直ちに無線送受の準備を為し各所の無線所を連呼し通信連絡に努めたるも何等応答するものなく功を奏せざりしは遺憾に堪えず。」と記されている。そんな中でも平磯出張所は、震災時に東京湾に停泊していた船舶からの無線を受信し、地元茨城の新聞社に首都圏の被害状況を情報提供したとされている。無線通信は、経路途中の設備を基本的に必要とせずに通信が可能であることから、災害に強い特徴がある。平磯出張所は、近代日本の大都市が初めて遭遇した大震災に、最先端の無線技術をもって対応したのである。

本号では、その平磯出張所を開設する立役者となる電気試験所技師・鳥潟右一(とりがた・ういち)(本人の署名や当時の論文では、“Torikata”(とりかた)と表記されている。)の業績を軸にして、電気試験所における鉱石検波器の研究と、電気試験所による世界初の実用無線電話機「TYK式無線電話機」の開発に至る道筋を紹介する。

鳥潟右一(写真1)は、1883年(明治16年)に現在の秋田県大館市に生まれ、東京帝国大学を卒業後、1906年(明治39年)に電気試験所に就職した。著名人を輩出している名門一族の出身で、現存する生家は、大館市立鳥潟会館として市民に公開されている。

写真1 鳥潟右一

電気試験所五十年史(1944年)より

草創期の無線研究では、感度の良い検波器を作ることが大きな課題であった、前号で紹介したコヒーラ検波器は、電波をキャッチした際に起こる導通をリセットするための機械的動作(デコヒーラ)を併用する必要があるため、モールス符号を高速に送れない制約があったほか、雷などインパルス的な自然電波を誤ってキャッチしてしまう欠点があった。そのため1900年代に入ると、逓信省などで、コヒーラに代わる新たな検波方式の開発が進められていた。

鳥潟は、1906年(明治39年)に電気試験所に就職すると、さっそく検波器の研究に取り組んだ。鳥潟はまず、レアメタルの一つであるタンタルを利用した液体検波器(タンタラム検波器)を開発した。続いて、東大に転出した鯨井恒太郎技師の後を継いで、鉱石検波器の研究に取りかかった。

導体と絶縁体の中間の抵抗率を持つ半導体には、金属あるいは別の半導体と軽く接触させると、一方向にのみ電流が流れ(整流作用)、高周波では検波作用を示すものがある。半導体の天然結晶物すなわち鉱石の検波作用を利用するのが、鉱石検波器である。口絵写真に示すように鉱石検波器は、鉱石の表面に針(金属)を接触させて、最も感度の良い接触点を探してネジで固定する構造になっている。

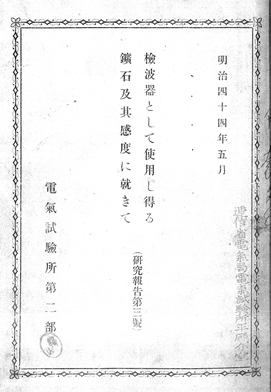

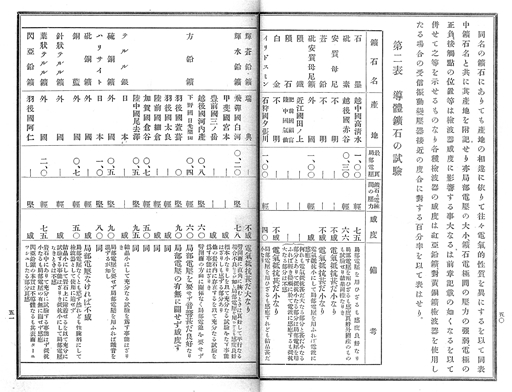

鳥潟は、検波器として使える鉱石を網羅的に探索する方針をとり、自ら収集した70数種の鉱石を対象として、検波性能の評価実験を行った。その際に鳥潟らは総称して初めて「鉱石検波器」と命名し、特許を取得している。さらに横山英太郎技師及び丸毛登技手と共同で、東京帝国大学理科大学鉱物学教室、地質学教室および工科大学探鉱冶金学教室が所蔵する、388種5百数十個に及ぶ鉱石標本を評価した。その結果、紅亜鉛鉱と斑銅鉱を結合した組み合わせが最も感度が良いという結論に達した。1909年(明治42年)8月に完了した本評価は、世界に先んじた成果であり、鉱石検波器の研究が一段落して欧米視察に派遣された鳥潟に代わって横山が、図1に示す論文[5]にまとめている。

|

|

|

図1 数百個の鉱石標本の検波性能を比較評価した論文の表紙(左)と評価結果の一部(右)[5] (1911年、NICT所蔵) 表紙の左下に「横山」の捺印、および右端に「平磯分室」の蔵書印がある。 |

|

鉱石検波器は、半導体の物理的性質を利用した検波器である点で、第2次世界大戦後に実用化した半導体ダイオードと原理は同じである。鳥潟らが鉱石検波器の研究に注力していた時期に欧米で発明された真空管が、やがて鉱石検波器を駆逐することになるのだが、高純度の半導体を精製する技術が確立されると、今度は真空管が駆逐されてダイオードやトランジスタという「人工鉱石」の時代に再び戻ることになる。鳥潟らの研究は、天然鉱石しか半導体素子として利用できなかった時代における、一つの到達点を示した偉業といえよう。

コヒーラ検波器は、電波のON/OFFの検出しかできない。従って電波のON/OFFによってモールス符号を送る無線電信には利用できた。それに対して鉱石検波器は、整流作用によって高周波(電波)の片方の極だけを切り出すことができるので、低周波(音声)に合わせて高周波の振幅を変動(変調)させた電波の中から、低周波成分だけを包絡線として取り出すことができる。すなわち音声を送る無線電話の受信に使える特徴がある。そこで鳥潟らは、鉱石検波器を利用して、無線電話の研究に取り組むことになった。

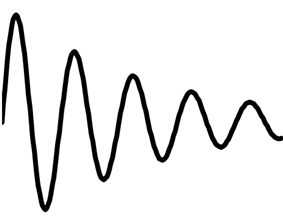

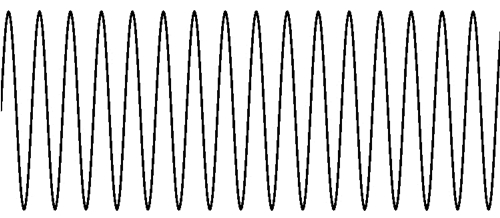

無線電話の実現に際して難しかったのは、送信部であった。当時の無線電信は、火花放電によって発振した電波を使用していた。そのために、前号の口絵写真で紹介したような放電間隙が発振器として用いられた。火花放電による電波は図2左に示すような減衰波であるが、モールス符号に従って電波を小刻みにON/OFFさせる無線電信ならば、減衰波でも支障はなかった。しかし無線電話は、振幅に低周波(音声)を載せる通信方式であるため、図2右に示すように、音声の運び役である電波を安定して持続的に発生させておく必要がある。

|

|

| 図2 減衰波(左)と持続波(右)の模式図 | |

そこで鳥潟らは、安定した持続波の発生を可能にする巧妙な放電間隙を発明した。火花放電は、適切な間隔に保った電極間に発生するが、鳥潟らの放電間隙は、図3に示す通り、電磁石によって動作する金属棒に火花電極の一方を固定しておき、放電電流の強弱に合わせて動作する電磁石によって放電間隙の間隔を制御し、その結果、放電電流が常に一定に保たれる仕組みになっている。これは今日でいうところの負帰還(Negative Feedback)回路であるが、電気回路としては極めて初期の発明である。

図3 TYK式放電間隙の構造図[6]

中央の電磁石によって上の金属棒を駆動し、左上の放電間隙の間隔を制御する構造になっている。

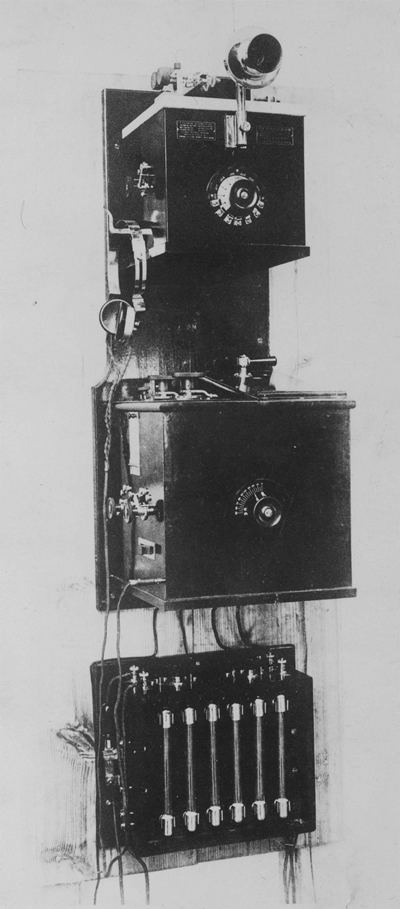

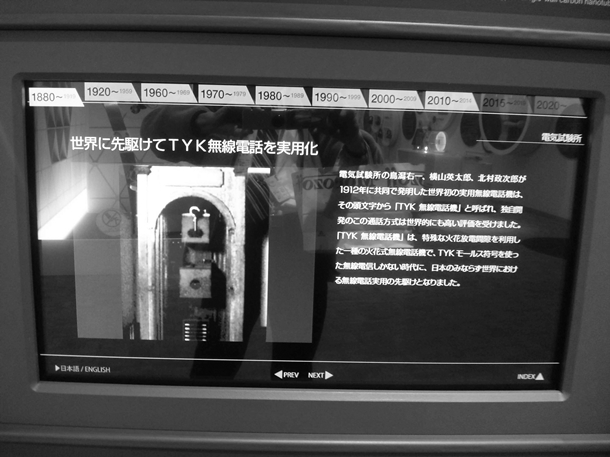

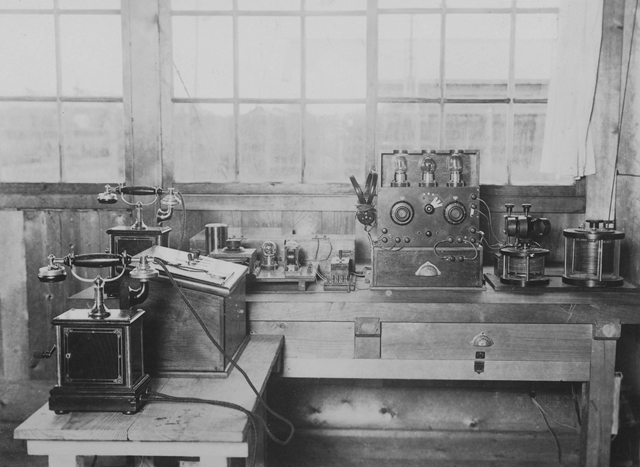

この発明品は、「TYK式放電間隙」と命名された。TYKは、発明者である鳥潟、横山、および北村政次郎(後に政治郎)技手の3名のイニシャルである。続いてこの3名は、送信にTYK式放電間隙、受信に鉱石検波器を使う、半二重(プレストーク)のトランシーバ「TYK式無線電話機」を、1912年 (明治45年)に完成させた(写真2)。製造は合資会社安中電機製作所(現・アンリツ株式会社)が請け負った。

写真2 TYK式無線電話機(写真所蔵:NICT)

無線技術は、昔も現在も、移動通信すなわちモバイル用途において、その真価を発揮する。そのためTYK式無線電話機はまず、港と船舶を結ぶ通信手段としての実用化を目指し、実地試験の結果が論文[7]において鳥潟の出張復命書として詳しく記載されている。しかし鉱石検波器による受信音は弱かったため、当時の船舶における騒音下では通話が困難であったことや、有線電話のような呼出装置が無いこと、同時送受話ができなかったことなどから、船の乗客や乗組員等による評価も踏まえ、結果的に実用化は見送られた[8]。一方、電話線の敷設が困難な離島間の固定局通信には有効と認められたため、三重県の伊勢湾の入口に位置する鳥羽、答志島、神島の相互間における公衆通信及び船舶通過報への実用化が図られた。伊勢湾の入口で名古屋港あるいは四日市港に向かう船舶の情報をつかみ、入港する前に先回りして港に伝えて、荷受作業の準備に資する用途に活用された。1914年(大正3年)から電気試験所による試験運用が開始され、1916年(大正5年)4月からは逓信省による正式な公衆電話業務に移管された。そして1917年(大正6年)3月までの僅か1年間に、15,170通もの通話を処理し、名実共に実用に供された無線電話となった。これは、無線電話の世界初の実用化、そして火花式送信機による無線電話の世界唯一の実用化であった。

鳥羽における実用化に際しては、鳥潟らと鉱石検波器の研究に取り組んだ前述の丸毛技手が活躍した。丸毛は現地に長期間滞在して設置調整を行って実施にこぎつけ、実用化の最大の功労者といえる。しかし実務者の名は省かれるのが当時の通例であったため、丸毛のイニシャルMはTYKに加えられなかった。そのことを本人は残念に思っていたふしがあるとの、ご遺族の証言が残っている[9]。

真空管を用いれば持続波を容易に発振できるので、鳥羽での実用化と時期を同じくして真空管が実用化したことにより、TYK式無線電話機は短命に終わった。しかし日本発・世界初の実用無線電話として、電気試験所の後身である国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)、NTT研究開発センタ、NICTのほか、実物を2台所蔵する旧・逓信総合博物館や、製造を担当したアンリツ(株)などは、写真3に示すように、自社の展示施設で、こぞって紹介している。また無線電話施設が設けられた鳥羽の日和山には、電電公社(現・NTT)によって「無線電話発祥記念碑」が建立されている。

|

|

|

|

|

|

写真3 各機関の展示施設において紹介されているTYK式無線電話機 上左:産総研サイエンス・スクエアつくば 上右:NTT技術史料館(NTT武蔵野研究開発センタ内) 下左:NICT本部展示室(複製) 下中:旧・逓信総合博物館(実物) (同館が郵政博物館として移転して以降、TYK式無線電話機は展示されていない) 下右:アンリツ株式会社本社展示室(複製) |

||

「TYKのY」 横山英太郎は、電気試験所を退官した後、KDDIの前身である国際電気通信株式会社の常務取締役を経て、1942年(昭和17年)に文部省電波物理研究所の初代所長に就任した。横山はTYKの3人のうちでただ1人、戦後まで健在で、1966年(昭和41年)に天寿を全うした。遺稿となった1967年(昭和42年)刊行の電子通信学会50年史の回想[10]には、「今日の電気通信技術の進歩を見、往時を回想すると、まったく隔世の感に堪えない。」とあり、郵政省電波研究所による1964年東京オリンピックのテレビ衛星中継などを目の当たりにして、黎明期に自らが手がけた無線技術の驚異的な進歩に対して、感無量であったに違いない。

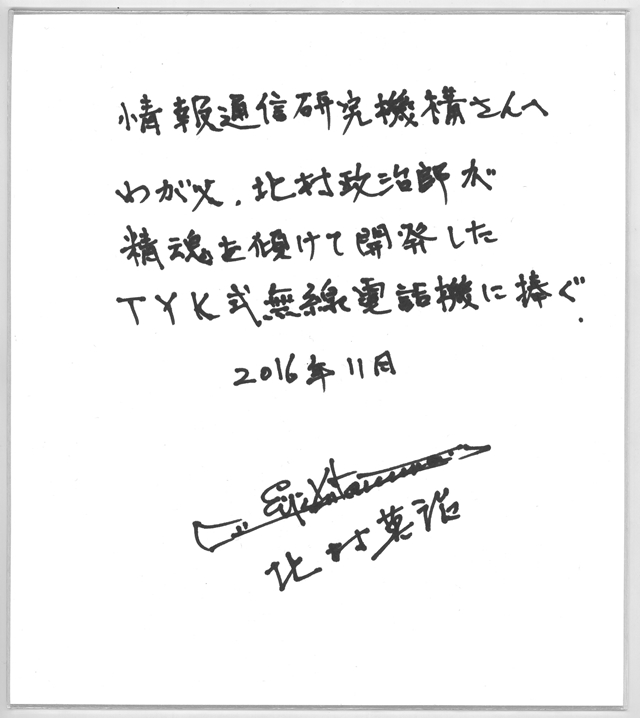

「TYKのK」 北村政次郎は、後に平磯出張所の初代所長に就任し、ラジオ放送の実用化をはじめとする無線電話の開発・普及に生涯を捧げることになる。北村の五男は、ジャズ・クラリネット奏者として世界的に著名な北村英治氏で、NICTが所蔵・展示しているTYK式無線電話機の複製に対して、2016年に図4のメッセージを寄せていただいた。

図4 北村英治氏からNICTに寄せられた色紙(2016年)

NICTの前身である郵政省電波研究所は、鳥潟が開設して北村が初代所長に就任した平磯出張所と、横山が初代所長に就任した文部省電波物理研究所の2つを母体として、逓信省の標準電波発射業務と型式検定業務が合流して発足した研究所である。いわば「TYKたちによって創立された研究所」といっても過言ではない。TYK式無線電話機の関係者が相次いで平磯出張所に関わることになったのは、TYK式無線電話機に代わる真空管式無線電話機を開発することが、平磯出張所の開設時の大きなテーマのひとつであったからである。前述の丸毛も、北村の後を継いで、平磯出張所の第2代所長に就任することになる。

「TYKのT」 鳥潟右一は、電気試験所長として在任中、40歳の若さで夭折した。亡くなったのは、関東大震災の3ヶ月前のことであった。電気試験所は震災による被害が甚大だったため、鳥潟所長の時代に電信電話研究設備の拡張用に確保してあった、東京・大崎(五反田)の敷地に、本部を全面移転することになった。移転先は、戦後に電気試験所から分離した電気通信研究所に引き継がれるまで、本部として長く使われることになる。

当時の鉄道省(現・JR)の要請により、函館と青森の両鉄道局を結ぶ無線電話システムを平磯出張所が開発し、有線・無線接続によって、北海道と本州を結ぶ電話回線が、関東大震災の2ヶ月前に開通していた(写真4)。震災に際しては、開通して間もないこの電話回線が、東京救援のための物資輸送や、札幌救援隊の通信連絡に活躍した[11]。

写真4 平磯出張所が開発した有線・無線両電話接続装置(1923年)

(写真所蔵:NICT)

この装置により、北海道―本州間の電話連絡が初めて可能になった。

鳥潟は、自らは遭遇することのなかった関東大震災に対して、自らが種をまいた研究成果や施設を通じて、草葉の陰から救援や復興を助けたわけである。そして、彼が晩年に病身を押してPRに取り組んでいた放送用無線電話つまりラジオは、震災を乗り越えて実用化し、メディア時代が幕を開けることになる。

次回は、いよいよ鳥潟による平磯出張所の開設と、開設に至った当時の時代背景について紹介する。

| ←<2>電気試験所の創立と無線電信研究の事始め | <4>平磯無線電信電話研究所の誕生→ |