電気試験所の偉業と平磯出張所<4>

〜平磯無線電信電話研究所の誕生〜

開設当時の平磯出張所本館

電気試験所の偉業と平磯出張所<4>〜平磯無線電信電話研究所の誕生〜滝澤 修

|

開設当時の平磯出張所本館 |

国立大学法人電気通信大学(東京都調布市)は、今年2018年12月8日に創立100周年を迎える。同大学の前身である無線電信講習所は、1915年(大正4年)の無線電信法の施行をきっかけに、無線通信士を大量養成する必要に迫られて開設されたものである。「電波の日」および情報通信月間の由来でもある電波法(1950年6月1日施行)に代わるまで我が国の電波監理の基本法であった無線電信法の施行は、他にも三六式無線電信機(連載第2回参照)を開発した木村駿吉らを発起人とする現・日本無線株式会社(JRC)の創業など、無線の世界に新たな動きをもたらした。

本号では、これらの動きの中で電気試験所平磯出張所が開設された経緯を中心に紹介する。

1905年(明治38年)の日露戦争日本海海戦において、無線電信は勝敗に決定的な役割を果たし、無線技術は実験期から実用期へと移行した。1908年(明治41年)に千葉県の太平洋突端に銚子無線電信局が設置され、太平洋の船舶を対象とした無線業務が始まった。

主に有線電信・電話に適用する目的で1900年(明治33年)に施行された電信法は、同時期に実用化した無線通信にも準用されることになり、政府が電信電話を管掌するとした同法第1条に基づき、無線局は政府のみが設置できる(官設限定)とされた。

1912年(明治45年)に発生した、英国の客船タイタニック号の沈没事故は、船舶の安全対策を求める世界的な反響を起こし、1914年に「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS条約)がロンドンで締結された。同条約の中で、船舶への無線電信機と通信士の配置義務および遭難周波数(500kHz)の聴取義務などが定められた。同条約に基づき、数多くの船舶に無線局を開設していくことになると、官設限定ではとてもまかないきれない。そこで、1915年(大正4年)に電信法から無線だけを分離した無線電信法が新たに制定され、同時に定められた私設無線電信規則によって、民間の無線局が法的に認められることになった。無線局の民間開放は、冒頭に述べた無線機器の大量生産(現・日本無線の創業)と無線通信士の大量養成(現・電気通信大学の創立)に加えて、電気試験所にも無線電信電話の部署の拡充という影響を与えることになった。

無線電信法の施行に先立つ1914年(大正3年)に、電気試験所で有線・無線電信電話および材料分野を広く担当していた第2部から、無線電信電話の担当が第4部として独立した。そして混信や妨害の少ない東京近郊に無線実験研究拠点の新設を決めたのが、第4部の初代部長に就任した鳥潟右一(連載第3回参照)であった。鳥潟部長自身が、無線研究に適した候補地を現地踏査した結果、茨城県水戸市近郊の平磯町(現・ひたちなか市)を選んだ。この地を選んだのは、太平洋に面して北米、ハワイ、北米航路の船舶との無線通信実験に適しており、千葉県の銚子無線電信局から十分に離れていて混信の恐れが少なく、また常磐線勝田駅から湊町(現・那珂湊)まで鉄道路線(現・ひたちなか海浜鉄道)が開通していて交通の便が良いという理由からであった[1]。無線技術が未熟だった当時は、同じ場所で同時に送信と受信の実験はできなかったため、平磯町内に送信用の拠点として「平磯分室」を設け、直線距離で約6km離れた那珂川の対岸の磯浜町(現・大洗町)に受信用の拠点として「磯浜分室」を設けることになった(図1)。1915年(大正4年)1月のことであった。

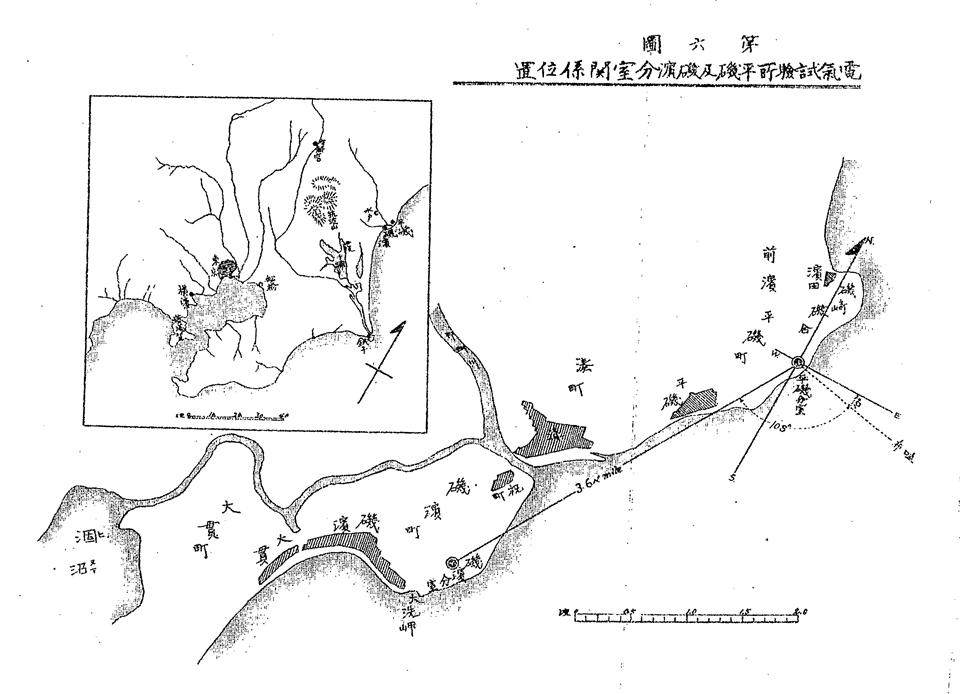

図1 平磯分室(右端)と磯浜分室(中央下)の位置関係

電気試験所大正3年度事務報告[1](1915年)より

当時の終点駅があった湊町の市街地(中央の灰色)から那珂川をはさんでそれぞれ約3〜4kmの等距離に両分室を設置したことがわかる。平磯分室から布哇(ハワイ王国)の方位(右下方向点線)が示されていることから、太平洋横断無線通信実験を目指していたことがうかがえる。

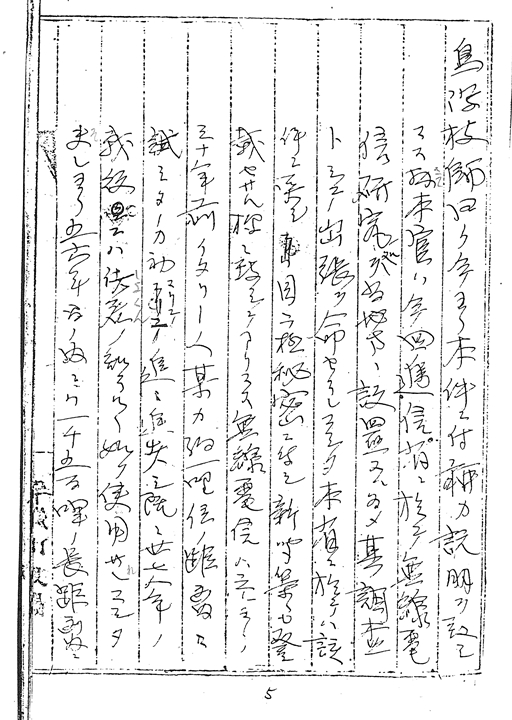

図2 平磯町会における鳥潟右一の演説録

1914年(大正3年)2月8日

鳥潟は演説の中で、自分が「無線電信研究処」をこの地に設置するための調査に来たことや、無線電信の歴史と研究の重要性、予定されている施設の規模などを述べている。演説の後の質疑で、蔵野源次郎議員より、「土地が不要になった際には町に返すという契約ができるか」という質問があったことが記録されている。

開設に先立ち、鳥潟は図2に示すように地元の平磯町会において演説し、彼の構想に賛同した平磯町は、用地の取得に関して多大な便宜を図った[1][2]。平磯町会議事録によると、平磯分室の敷地については、当初は字三ツ塚3550の町有地(現・平磯中学校か)の一部を分割・寄付する予定だったが、調査の結果不適当だったため、次に鳥潟が選定した津神社(平磯町3512)の高台側の民有地を町費で買い上げて寄付することが検討されたが、地主との価格交渉が折り合わなかったことから、結局、当時の平磯郵便局長(黒澤源七郎)が大半を所有していた現在地に決定したものの、平磯町外(前渡村)の所有者の持分に関しては逓信省が提示した買収額と折り合わなかったため、その分を町費で買い上げて寄付することで、話がまとまったという。

平磯・磯浜両分室は、開設当初は、電気試験所の中でまだ組織としては位置づけられていなかった。従って「TYKのK」北村政次郎(連載第3回参照)は所長としてでなく、一技手として平磯分室に赴任した。正式に「平磯出張所」(Hiraiso Branch)として支所に昇格したのは、1918年(大正7年)のことであった。但し、学会論文、新聞記事、当時の実験無線局の通信電文などの記録によると、開設当初から「平磯無線電信(電話)研究所」(Hiraiso Radio LaboratoryあるいはHiraiso Wireless Laboratory)と自称していた。

こうして平磯出張所は、我が国で最も古い無線技術専門の研究拠点として誕生した。郵政省電波研究所元所長の若井登氏の言葉を借りれば、「電波研究の本当の意味の発祥の地」ということになる[3]。

開設当時は、鳥羽におけるTYK式無線電話機(連載第3回参照)の実用化と、欧米における真空管の実用化という、大きなトピックがあり、平磯出張所は1915年の開設直後から、それらのテーマに取り組んだ(図3)。1920年頃までの主な成果は以下の通りである。

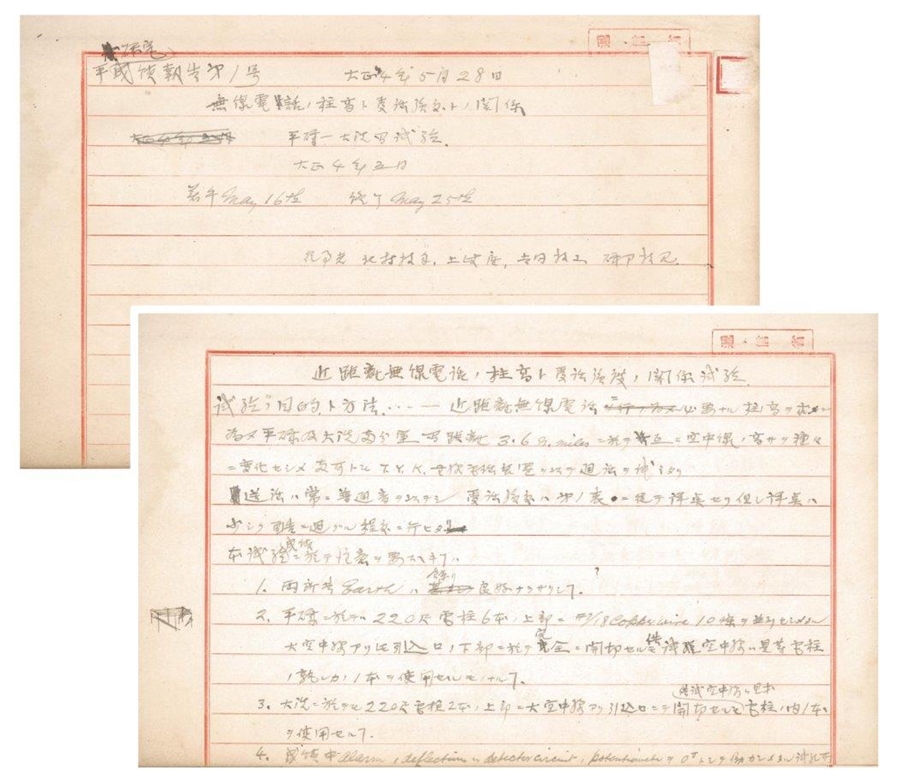

図3 平磯報告第1号「無線電話の柱高と受話強度との関係」

1915年(大正4年)5月28日付、NICT所蔵

平磯出張所では、実験研究を詳細なレポートに手書きでまとめてファイリングしていた。その第1号では、平磯と磯浜(大洗)の両分室間で、TYK式無線電話機を用いて近距離通話試験を行い、アンテナ柱の高さを変えて受話強度の比較を行った実験結果が記載されている。執筆者は北村技手と思われる。

鉱石検波器(連載第3回参照)に代わる新しい電子デバイスである真空管が欧米で実用化され始めたため、東京の電気試験所本部では、高性能の真空ポンプを配備して真空管の自作に取りかかり、真空度が高く発振・送信用途に使用が可能な「硬真空管」(hard valve)の試作に我が国で初めて成功した。真空管の自作開発を進めるにあたり、鳥潟部長の英断により、ガラス職人を破格の待遇で雇用したと言われている[4]。試作真空管を用いて平磯出張所が受信機を組み立て、ハワイとサンフランシスコの電信局の信号受信に成功し、太平洋沿岸に開設した成果がさっそく得られた。

硬真空管によって安定した高周波発振が可能になったことから、TYK式に代わる真空管式無線電話機の開発が平磯出張所で進められた。平磯・磯浜両分室間で高音質な通話試験に成功したことを受けて、鳥羽で実運用されていたTYK式を真空管式に改造し、1917年(大正6年)5月12日から実用に供した[5]。これはTYK式の時代の終わりであると共に、公衆通信としての真空管無線電話の初の実用化となった。

開設したばかりの平磯出張所が無線の研究を発展させることができたのは、電気試験所本部において真空管を自ら試作できたからである。やがて電気試験所の技術を移転して、電球メーカーであった東京電気株式会社(現・株式会社東芝)が真空管の製造を行うようになったのを皮切りに、我が国の電子管産業が勃興することになる。

なお当時、電気試験所で真空管の研究に取り組んでいた技術者の一人に、我が国のSF小説家の始祖といわれる海野十三(本名・佐野昌一)がいた。海野の空想科学小説には、「平磯無線」が実名で登場している。

TYK式を含め当時の無線電話は、送信電波が受信に干渉を与えないように、送信と受信を交互に切り替えて通話するプレストーク(半二重通信)であった。やがてスペクトラム純度が高い周波数の発振が可能な真空管が実用化したことによって、同時送受話(全二重)の無線電話を実現できる見通しがついた。平磯出張所では、異なる周波数の送信と受信を一つのアンテナで共用する方式を開発し、平磯・磯浜両分室間で試験に成功したため、直ちに鳥羽―神島間も同時送受話方式に切り替えられた。この同時送受話無線電話は、海外における研究よりも2年ほど進んでいたとされ、世界初の快挙とされている[5]。

無線電話の同時送受話が可能になったことで、無線電話と有線電話の接続が可能になった。1917年(大正6年)10月19日に電気試験所本部内の模擬環境で行われた公開実験は、主要各紙で大きく取り上げられ、内外の反響を呼んだ(図4)。この方式を用いて、北海道-本州間の電話連絡が初めて実現し、関東大震災の救援活動に活躍したことは、連載第3回で紹介した。

図4 有線・無線電話接続公開実験の模様

1917年(大正6年)10月20日付 東京日日新聞より

通話中の内田嘉吉逓信次官の背後に、利根川守三郎電気試験所長(左)と鳥潟第4部長(右)が立つ。電子情報通信学会の初代会長でもある利根川所長は、ノーベル賞受賞者・利根川進氏の祖父にあたる。

1本の電話回線に複数の信号を異なった周波数の搬送波に乗せて同時に送る搬送電話方式は、伝送路を効率的に利用する多重通信技術として、1910年に米国の技術者により提唱された。電気試験所ではその重要性に気づいた鳥潟部長の指揮により、第4部と平磯出張所とが共同で研究を進め、送電線への応用に成功し、発電所と変電所の間の連絡用に実用化された。これも世界に先駆けた多重通信技術の実用化と言われている[5][6]。後に東京電機大学の初代学長になる丹羽保次郎は、この頃に電気試験所に入所し、搬送電話などの研究で忙しい当時の第4部の様子を書き残している[7]。丹羽は大学1年の学年末休暇に、故郷の三重県松阪市に近い鳥羽で運用が始まったTYK式無線電話機を見学に行き、深い感銘を受けた[8]というエピソードの持ち主で、鳥潟とは妻同士が姉妹という親戚関係になる。

冒頭で述べた無線電信講習所は、現在のアンリツ株式会社が自社工場内で始めた帝国無線電信通信術講習会を社団法人電信協会が継承し、常設の無線通信士養成機関として東京に開設された。やがて地方にも私立の講習所が多数開設されていったが、戦時体制下で東京(中央)と地方の講習所がまとめて逓信省に移管された。戦後の学制改革により、中央のみが国立大学に移行し(電気通信大学)、地方の3支所(仙台、香川県詫間、熊本)は国立高等専門学校に衣替えして、現在に至っている。従って今日ある高専の一部も、平磯出張所と同じく無線電信法の制定に始まる無線通信士大量養成時代の申し子といえよう。無線電信講習所仙台支所の創立から数えて75年になる仙台高等専門学校、および100周年の電気通信大学では、アマチュア無線記念局8J75RSおよび8N1UECを、2018年1月および3月に開局して、それぞれ運用中である。

連載最終回となる次回は、ラジオ放送の開始に平磯出張所が果たした役割、未開拓電磁波領域であった短波帯の研究、そして短波研究の発展系として電波伝搬研究へシフトして宇宙天気予報業務(図5)に至った経緯などを紹介する。

図5 平磯における宇宙天気予報会議(2000年頃)

| ←<3>鉱石検波器から世界初の実用無線電話へ | <5>ラジオ放送の立ち上げと短波の開拓、そして宇宙天気予報へ→ |